2008年10月25日

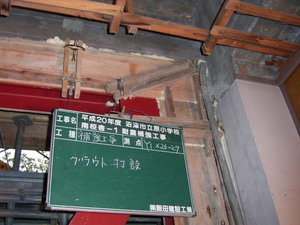

原小学校耐震工事 現場状況(その6)

皆さん、こんにちは 。

。

ともたかです 。

。

前々回に鉄骨ブレースの設置の事をアップしました。

このように・・・・ 。

。

これには、まだ続きがありました・・・・・・ 。

。

ので、その続きのことを書いてみます。

鉄骨ブレースは、設置して終わりなのではなく、このあとコンクリートの打設があります 。

。

どこに打設するのかというと・・・・・・・。

上の写真をよく見ると、ブレースの廻りに隙間がありますね。

この隙間を埋めるわけです 。

。

施工方法は、特別難しいものではなく、隙間を型枠でふさいでいきます 。

。

隙間を塞いだら、コンクリートを流し込みます・・・・・・ 。

。

ここで使用するコンクリートは、無収縮モルタル(建築では、グラウトとよびます。)というものを使用します。

さらにそのモルタル(グラウト)も水との配合が適切かどうか検査をしてから打設をしていきます。

作業の流れは・・・・・・・。

まず

。

。

適正な材料が搬入されているか確認をします 。

。

これらが、試験道具です 。

。

立会いの下、試験をして、適正な配合かどうかを検査します 。

。

この試験により、設計通りに打設できるかを判断し、合格すると打設移ります 。

。

通常、セメントはプラントと呼ばれる製造工場から出荷されますが、耐震工事で使用するモルタル(グラウト)は、

現場でセメントを練ることが多いです。

小型のポンプにてモルタル(グラウト)を圧送して型枠内に充填しいきます 。

。

中のモルタル(グラウト)が固まり、型枠を外すと・・・・・・ 。

。

どうです? きれいに隙間が埋まっているでしょう 。

。

これで、ブレースの設置完了となるわけです 。

。

ここまでできると、メインとなる補強工事自体は完了となります。

ここから先は、内装、外装の工事に移っていくわけです・・・・。

次回もお楽しみに・・・・・・・

。

。ともたかです

。

。前々回に鉄骨ブレースの設置の事をアップしました。

このように・・・・

。

。これには、まだ続きがありました・・・・・・

。

。ので、その続きのことを書いてみます。

鉄骨ブレースは、設置して終わりなのではなく、このあとコンクリートの打設があります

。

。どこに打設するのかというと・・・・・・・。

上の写真をよく見ると、ブレースの廻りに隙間がありますね。

この隙間を埋めるわけです

。

。施工方法は、特別難しいものではなく、隙間を型枠でふさいでいきます

。

。隙間を塞いだら、コンクリートを流し込みます・・・・・・

。

。ここで使用するコンクリートは、無収縮モルタル(建築では、グラウトとよびます。)というものを使用します。

さらにそのモルタル(グラウト)も水との配合が適切かどうか検査をしてから打設をしていきます。

作業の流れは・・・・・・・。

まず

。

。適正な材料が搬入されているか確認をします

。

。これらが、試験道具です

。

。立会いの下、試験をして、適正な配合かどうかを検査します

。

。この試験により、設計通りに打設できるかを判断し、合格すると打設移ります

。

。通常、セメントはプラントと呼ばれる製造工場から出荷されますが、耐震工事で使用するモルタル(グラウト)は、

現場でセメントを練ることが多いです。

小型のポンプにてモルタル(グラウト)を圧送して型枠内に充填しいきます

。

。中のモルタル(グラウト)が固まり、型枠を外すと・・・・・・

。

。どうです? きれいに隙間が埋まっているでしょう

。

。これで、ブレースの設置完了となるわけです

。

。ここまでできると、メインとなる補強工事自体は完了となります。

ここから先は、内装、外装の工事に移っていくわけです・・・・。

次回もお楽しみに・・・・・・・